column

コラム

- 高田馬場歯医者 | 歯科ハミール高田88 TOP

- コラム一覧

- 歯と歯の間の虫歯|早期発見と予防の完全ガイド

歯と歯の間の虫歯|早期発見と予防の完全ガイド

「歯と歯の間に物が詰まりやすくなった…」

「歯と歯の間に黒く見える部分があるけれど、虫歯?」

そんな不安を抱えている方もいらっしゃるかもしれません。

実は、むし歯ができる部位の中でも、歯と歯の間はもっとも発生しやすい場所の一つです。

日本歯科保存学会「う蝕治療ガイドライン 第2版」によれば、虫歯全体の半数以上を占めるとの報告もあります。

歯と歯の間の虫歯は、初期症状が分かりにくいうえに、気づいたときには進行していることも少なくありません。

だからこそ、早期発見と正しいケア、そして適切な治療法を知ることが何より大切です。

この記事では、歯と歯の間の虫歯ができる原因から、進行を防ぐための予防法、症状に応じた治療法までを詳しく解説します。

毎日のケアや生活習慣の見直しに役立つポイントも紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

この記事の監修者

こんにちは。

歯科ハミール高田88 院長の茂木 将(もてぎ まさし)です。

当院は"ホスピタリティ"を大切に、患者様とのコミュニケーションを何より重視しています。

痛みへの配慮はもちろんのこと、治療にかかる費用や期間を事前にわかりやすくご説明し、納得いただいたうえで最適な治療計画をご提案します。

これまで、総合病院の口腔外科や大学病院のインプラント科で研修を積み、現在も勉強会やセミナーに積極的に参加しながら、最新の技術や知見を治療に反映しています。

特に、神経や歯をできる限り残す治療を軸に、患者様のお口の健康を長く守ることを目指しています。

私は高田馬場の出身です。

この馴染み深い地域で、皆様にとって「通いやすく、安心できる歯科医院」であり続けられるよう努めてまいります。

◆経歴

・ 2020年3月東京歯科大学 卒業

・ 2020年4月東京都立広尾病院 歯科口腔外科・有病者歯科 研修

・ 2022年3月東京都立広尾病院 歯科口腔外科・有病者歯科 研修修了

・ 2022年4月東京都立広尾病院 歯科口腔外科・有病者歯科 非常勤

・ 2022年4月東京歯科大学口腔インプラント学講座 臨床専修科生

・ 2024年4月東京歯科大学口腔インプラント学講座 レジデント

・ 2025年4月東京歯科大学口腔インプラント学講座非常勤歯科医師

・ 2025年4月ハミール高田88院長

現在に至る

◆所属団体

・ 有病者歯科医療学会

・ 日本口腔インプラント学会

・ 顎顔面インプラント学会

・ ITIメンバー(世界中のインプラントの専門家を結ぶグループ)

・ 厚労省後援:Sauna Spa Professional

・ 茂木将 - Wikipedia

目次

歯と歯の間の虫歯の特徴と初期症状

歯と歯の間は隙間が狭く、直接見えにくいため、自分では変化に気づきにくいのが特徴です。ここでは次の2つの視点から解説します。

- 初期の虫歯に見られる色や形の変化

- 気づきにくい理由

初期の虫歯に見られる色や形の変化

歯と歯の間の虫歯は、初期段階では痛みがなく、変化はごくわずかです。

代表的なのは、歯の表面が白く濁る白濁や、薄い茶色の点状の変色です。

白濁はエナメル質が酸で溶け始めているサインで、この段階なら再石灰化によって元に戻せる可能性があります。

再石灰化とは、唾液やフッ素の作用でカルシウムやリン酸が歯に再び取り込まれ、溶けた部分を修復する自然なプロセスです。

そのため、フッ素入り歯磨き粉を毎日使うことが大切です。

さらに進行すると、変色が濃くなり、隣接面に小さな欠けや穴が生じることもあります。

こうした変化は肉眼でも確認できますが、位置が奥まっているため、気づかず放置してしまうケースが少なくありません。

歯と歯の間の虫歯が気づきにくい理由

歯と歯の間の虫歯は、構造的・環境的な要因が重なり、発見が遅れやすい傾向があります。

まず、歯と歯の間は鏡で直接確認するのが難しく、初期段階では穴や変色が表面に出にくいため、外見だけで判断するのはほぼ不可能です。

さらに、痛みや目立った変色といった初期症状がほとんどなく、虫歯が内部から広がるため神経に近づくまで気づかないケースも多くあります。

加えて、この部位は汚れがたまりやすく、デンタルフロスや歯間ブラシが習慣化していないと進行リスクが高まります。

こうした特徴から、気づいたときにはすでに中〜重度に進んでいることも珍しくありません。

関連記事:虫歯治療の最新トレンド、効果的な治療法と予防策!高田馬場駅から徒歩1分、おすすめの歯医者

痛みがなくても進行する!歯と歯の間の虫歯のサイン

ここでは、歯と歯の間の虫歯を早く見つけるために知っておきたい2つの視点をお伝えします。

- 痛みが出る前に現れる小さな異変

- 痛みが出てからの進行スピード

痛みが出る前に現れる異変

歯と歯の間の虫歯は、神経に達してから痛みが出ることも少なくありません。だからこそ、痛みが出る前の小さな変化を見逃さないことが大切です。

感覚としては、冷たい飲み物で一瞬しみることがあります。

また、デンタルフロスが引っかかる、デンタルフロスに黒いカスが付くといった変化も代表的なサインです。

さらに、歯と歯の接触部分がざらつく、食べ物が挟まりやすくなるなどの物理的な変化もよく起こります。

こうした小さな異変を見つけたら、早めに歯科医院で検査を受けましょう。

痛みが出てからの進行スピード

一度痛みが出始めると、虫歯は一気に進行します。

特に歯と歯の間は内部で広がりやすく、診察で症状の重さに驚く方も少なくありません。

見た目は小さな穴でも、中では大きく溶けていることがあります。

痛みが強くなるころには神経の近くまで進んでいることが多く、この段階では削る量が増え、治療回数や費用の負担も大きくなるでしょう。

さらに神経を取る治療が必要になると、歯の寿命は短くなります。

だからこそ、痛みが出る前に受診することが何より大切です。

関連記事:〜新宿区高田馬場〜【9割が知らない】虫歯で歯が黒い場合の進行度|歯が黒くなる理由も解説

歯と歯の間の虫歯を見つける2つの方法

ここでは、歯と歯の間の虫歯を見つけるために、自宅と歯科それぞれでできる効果的な発見方法を解説します。

- 自宅でできるセルフチェック

- 歯科でのレントゲン検査

自宅でできるセルフチェック

自宅でのセルフチェックは、明るい場所で行いましょう。できれば歯の裏側まで確認できるデンタルミラーを使うと効果的です。

鏡を使って歯と歯の間を観察し、次のような異変がないか確認します。

- 白く濁った部分や薄い茶色の点がある

- デンタルフロスが引っかかる、または切れてしまう

- デンタルフロスに黒っぽいカスや血が付く

これらは虫歯や歯茎の炎症のサインです。ひとつでも当てはまる場合は、早めの歯科医院受診をおすすめします。

歯科でのレントゲン検査

歯科医院では「デンタルX線(部分的な小さな撮影)」を用いて、歯と歯の接触面の内部まで確認します。外からは見えない初期虫歯や進行の程度を把握できるため、見落とし防止に有効です。

定期健診では、半年〜1年ごとにレントゲンを撮ると良いでしょう。継続的な記録により、虫歯の早期発見だけでなく、前回との比較や進行スピードの把握も可能になります。

その結果、治療の適切なタイミングを判断しやすくなり、歯の健康を長く維持することにつながります。

関連記事:歯周病の初期症状とは?見逃さないためのチェックポイント

歯と歯の間が黒い原因と対処法

歯と歯の間が黒く見えても、必ずしも虫歯とは限りません。ここでは、違いの見分け方と、着色を落とすためのケア方法を解説します。

- 虫歯と着色汚れの見分け方

- 着色汚れを落とすケア方法

虫歯と着色汚れの見分け方

歯と歯の間の黒い部分は、虫歯のほか、コーヒーや紅茶、赤ワイン、喫煙などによる着色汚れの場合もあります。

以下に、虫歯と着色汚れを見極めるための特徴をまとめました。

歯と歯の間が黒い場合の原因比較表

| 虫歯 | 着色汚れ | |

|---|---|---|

| 原因 | エナメル質が溶けて変色 | 飲食や喫煙による色素沈着 |

| 色の特徴 | 色合いが不均一 | 均一な色合い |

| 歯の硬さ | 周囲の歯質が柔らかくなることがある | 硬さは変わらない |

| 取れやすさ | こすっても取れない | 軽くこすっても取れにくいが、研磨で除去可能 |

| 確認方法 | 歯科で診察 | 歯科で診察 |

見た目だけでの判断は難しいため、歯科での確認が確実です。

着色汚れを落とすケア方法

着色汚れであれば、定期的な歯科クリーニングや、エアフローと呼ばれるパウダークリーニングで除去できます。

自宅では研磨剤入りの歯磨き粉やステイン除去用のペーストを活用しましょう。

ただし、研磨剤の使いすぎは歯を傷つける原因になるため、週に数回程度に留めることが大切です。

着色の原因となる代表的な飲食物には、コーヒー、紅茶、緑茶、赤ワイン、カレー、ブルーベリーなどがあります。

これらを摂取した直後には、うがいや水で口をすすぐと着色予防に効果的です。

関連記事:歯のクリーニング、やりすぎNG!適切頻度と費用を解説

歯と歯の間の虫歯を放置すると起こる2つのリスク

虫歯を放置すると、歯だけでなく周囲の組織にも悪影響を及ぼします。ここでは、放置によって招かれる深刻なリスクを2つの視点から解説します。

- 歯茎や歯周病への影響

- 神経や隣の歯への広がり

歯茎や歯周病への影響

虫歯を放置すると、細菌が歯茎まで広がって炎症を起こします。

炎症が続くと歯周病へ進行し、歯を支える骨が溶けてしまうため、早めの治療で食い止めることが重要です。

特に歯と歯の間は歯周病が始まりやすい場所です。

虫歯と歯周病が同時に進むと治療が難しくなり、最悪の場合は歯を失うことになるでしょう。

神経や隣の歯への広がり

虫歯は隣接する2本の歯にまたがって広がる場合があります。

片方だけが虫歯でも、進行すると隣の健康な歯まで侵食し、結果的に2本とも治療が必要になる場合も珍しくありません。

さらに奥深くまで進むと神経が感染し、強い痛みや歯の変色を引き起こします。

この段階では根管治療(歯の神経をとる治療)が必要となり、治療期間や費用の負担が大きくなってしまいます。

こうした深刻な状態を防ぐには、早期発見と迅速な対応が欠かせません。

関連記事:歯周病とは?放置すると歯が抜ける?原因・進行・対策を徹底解説

歯と歯の間の虫歯|治療法・期間・費用まとめ

虫歯は進行度によって治療方法や期間、費用が大きく変わります。ここでは、次の3つの視点からわかりやすく紹介します。

- 削らない治療(初期段階)

- 詰め物・銀歯・セラミックでの修復

- 治療期間と費用の目安

削らない治療(初期段階)

ごく初期(C0〜C1)であれば、再石灰化を促すことで進行を抑えられる可能性があります。フッ素塗布や生活習慣の改善により、削らずに経過観察が可能です。

※C0はエナメル質の表面が白く濁った状態、C1は小さな穴があき始めた状態です。

歯科医院では、より高濃度の薬剤を塗布し、再石灰化を強力に後押ししてもらえます。

詰め物・銀歯・セラミックでの修復

虫歯が象牙質まで進行した場合は、虫歯部分を削り取り、詰め物で形と機能を回復します。

小さな範囲の虫歯に使われるのが、歯の色に近く自然な仕上がりになるレジン(樹脂)です。

強度や耐久性を重視する場合には、金属(銀歯)やセラミックが選択されることもあります。

銀歯は長持ちする反面、目立ちやすく、前歯など見える部分には白い素材のほうが適しています。

どの材料を選ぶかは、見た目・費用・耐久性のバランスを踏まえて決定するとよいでしょう。

治療期間と費用の目安

歯間虫歯が進行すると、詰め物や被せ物が必要になり、通院回数や費用の負担が大きくなります。

初期であれば一度の通院で済むことが多く、費用も保険適用で数千円〜1万円程度です。

しかし、セラミックなど保険外治療を選ぶ場合は数万円〜十数万円に及ぶこともあります。

こうした負担を避けるためにも、気になる症状があれば早めの受診が大切です。

関連記事:歯を押すと痛い6つの原因|歯医者に行くべき症状とは?

歯と歯の間の虫歯を防ぐためのケアと生活習慣

日々の習慣やケアの工夫で、虫歯のリスクは大きく減らせます。ここでは、予防に役立つ3つの視点から解説します。

- デンタルフロス・歯間ブラシの正しい使い方

- フッ素や洗口液を使った虫歯予防

- 間食や食事の工夫

デンタルフロス・歯間ブラシの正しい使い方

歯と歯の間は、歯ブラシだけでは汚れが残りやすいため、デンタルフロスや歯間ブラシの併用が欠かせません。

就寝前はデンタルフロスをゆっくりと歯面に沿わせて上下に動かし、歯茎の縁から少し中へ優しく入れて汚れをかき出します。

隙間が広い箇所には歯間ブラシが効率的です。無理に大きいサイズを使わず、軽く通る太さを選びましょう。

力任せにこすると歯茎を傷つけるため、抵抗を感じたら角度やサイズを見直します。

厚生労働省の調査によると、日本人の歯間清掃具(デンタルフロス・歯間ブラシ)利用率は50.9%にとどまっています。

90年代にはデンタルフロスや歯間ブラシの使用者がほとんどおらず、定期健診でも指導はありませんでした。当時は「ほとんど全員が虫歯」という状況でしたが、現在は予防意識の高まりにより罹患率が約1/3まで減少しています。

まだ使っていない方も、ぜひ毎日のケア習慣として取り入れてみてください。

ところで、デンタルフロスと歯間ブラシの違いをご存じですか?

迷わず選べるよう、特徴を比較表にまとめました。

使い分けの目安表

| 道具 | 向いている隙間 | 主な目的 | 使い方のコツ | 注意点 |

|---|---|---|---|---|

| デンタルフロス | 狭い隙間 | 歯面にこびりついた汚れの除去 | 歯面に沿わせて上下に動かす | 力を入れすぎない |

| 歯間ブラシ | 広めの隙間 | 歯間の溜まりやすい汚れの除去 | 角度を調整して優しく出し入れする | サイズを無理に大きくしない |

狭い隙間はデンタルフロス、広い隙間は歯間ブラシが効果的です。迷ったときは歯科医院でサイズや使い方のアドバイスを受けると安心です。

フッ素や洗口液を使った虫歯予防

フッ素入り歯磨き粉(推奨濃度:950〜1450ppmF)は、歯面にフッ素を行き渡らせることで虫歯の予防効果を高めます。磨いた後のうがいは軽く済ませ、成分を歯にとどめることがポイントです。

また、仕上げにフッ素配合の洗口液(約225ppmFが目安)を使えば、歯と歯の間や奥歯の溝など、ブラシが届きにくい部分にも薬用成分を届けられます。

習慣化するためにも毎日同じタイミングで使用しましょう。

なお、洗口液の刺激の強さは効果に影響しないため、好みや使いやすさで選んで問題ありません。

間食や食事の工夫

虫歯は砂糖の摂取量だけでなく、口の中が甘い状態の時間にも影響されます。

だらだら食べや頻繁な甘い飲み物は控え、間食は時間を決めて短時間で済ませるのがポイントです。

飲食後は水やお茶で軽く口をすすぎ、唾液の分泌を促す目的でキシリトールガムを噛むのも推奨されています。

特に就寝前は虫歯が進行しやすいため、デンタルフロスで歯間を清掃し、丁寧なブラッシングとフッ素ケアで一日の汚れと酸の影響をリセットしましょう。

関連記事:歯周病を予防するには?今日からできる簡単な対策と習慣を歯科医が解説!

まとめ|歯と歯の間の虫歯は、気づく前に予防する

歯と歯の間の虫歯は、初期ほど痛みや見た目の変化が少なく、気づいたときには進行していることも珍しくありません。

冷たいもので一瞬しみる、デンタルフロスが引っかかる、黒っぽいカスが付くなど、小さなサインを見逃さず、早めに歯科で確認することが大切です。

日常では、デンタルフロスや歯間ブラシの併用、フッ素ケア、間食の工夫といった基本の徹底が効果的です。

日本では歯間清掃具の利用率が半数程度にとどまっており、さらに多くの人が習慣化することが望まれます。

虫歯は小さなうちに発見できれば、削らず経過観察できる可能性もあります。違和感があるときは放置せず、今日からのケアと早めの受診で、歯と歯の間の健康を守りましょう。

歯科ハミール高田88の詳細

住所: 東京都新宿区高田馬場1−27−6 KIビル4F

JR山手線

東西線

西武新宿線 高田馬場駅から徒歩1分 BIGBOX前

電話: 03-6709-6866

当院、医療法人歯科ハミールの分院も、今後共よろしくお願いいたします。

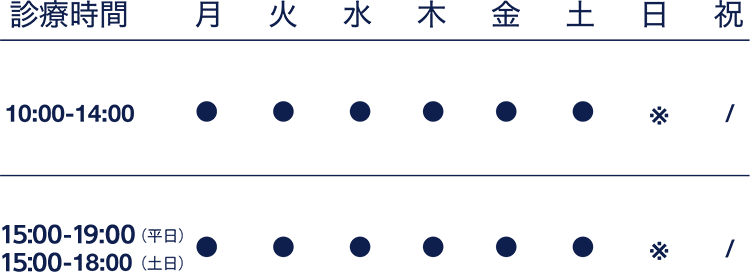

診療案内consultation time

10:00~19:00(平日)/~18:00(土日)

休診日 – 祝日/年末年始

RESERVATION ご予約/問い合わせ

高田馬場、西早稲田、下落合、新宿区、新大久保、大久保、目白、戸山公園、池袋、新宿、東新宿、豊島区、学習院下エリアで歯医者をお探しなら「歯科ハミール高田88」にお越しください。