column

コラム

- 高田馬場歯医者 | 歯科ハミール高田88 TOP

- コラム一覧

- 血餅が取れそうで怖い…抜歯後の注意点と正しい対処法を歯科医が解説

血餅が取れそうで怖い…抜歯後の注意点と正しい対処法を歯科医が解説

「強くうがいしたら血餅が取れそうで怖い……」

「痛みは弱いけれど、このままで平気?」

そんな不安を抱えている方も多いでしょう。

本記事では、抜歯後に不安になる次の内容をわかりやすく解説します。

- 血餅の役割と剝がれるリスク

- 今すぐやめるべき行動と抜歯後の過ごし方

- 血餅が取れたかもしれない場合の見分けと対処法

- 受診の目安と相談のコツ

歯が痛いと日常生活に支障が出てしまいます。血餅について学び、今から安全なセルフケアを実践しましょう。

ケアの積み重ねで、血餅を守り、早く日常生活に戻りましょう。抜歯直後の方は、ぜひ最後まで読んでみてください。

この記事の監修者

こんにちは。

歯科ハミール高田88 院長の茂木 将(もてぎ まさし)です。

当院は"ホスピタリティ"を大切に、患者様とのコミュニケーションを何より重視しています。

痛みへの配慮はもちろんのこと、治療にかかる費用や期間を事前にわかりやすくご説明し、納得いただいたうえで最適な治療計画をご提案します。

これまで、総合病院の口腔外科や大学病院のインプラント科で研修を積み、現在も勉強会やセミナーに積極的に参加しながら、最新の技術や知見を治療に反映しています。

特に、神経や歯をできる限り残す治療を軸に、患者様のお口の健康を長く守ることを目指しています。

私は高田馬場の出身です。

この馴染み深い地域で、皆様にとって「通いやすく、安心できる歯科医院」であり続けられるよう努めてまいります。

◆経歴

・ 2020年3月東京歯科大学 卒業

・ 2020年4月東京都立広尾病院 歯科口腔外科・有病者歯科 研修

・ 2022年3月東京都立広尾病院 歯科口腔外科・有病者歯科 研修修了

・ 2022年4月東京都立広尾病院 歯科口腔外科・有病者歯科 非常勤

・ 2022年4月東京歯科大学口腔インプラント学講座 臨床専修科生

・ 2024年4月東京歯科大学口腔インプラント学講座 レジデント

・ 2025年4月東京歯科大学口腔インプラント学講座非常勤歯科医師

・ 2025年4月ハミール高田88院長

現在に至る

◆所属団体

・ 有病者歯科医療学会

・ 日本口腔インプラント学会

・ 顎顔面インプラント学会

・ ITIメンバー(世界中のインプラントの専門家を結ぶグループ)

・ 厚労省後援:Sauna Spa Professional

・ 茂木将 - Wikipedia

目次

血餅(けっぺい)とは?|抜歯後にできる“かさぶた”のようなもの

歯を抜いたあとの穴には血がたまり、やがて固まって「血餅(けっぺい)」ができます。

血餅は、抜歯直後の穴にできる口の“湿ったかさぶた”です。

止血の過程で血液が網目状の血液凝固作用を持つタンパク質のフィブリンに絡み、柔らかな栓となって傷を覆います。外からの刺激を遮り、骨や神経を守り、治癒の足場になります。

「血餅が取れそうで怖い」と感じるときほど、まず仕組みを知って守り方を意識しましょう。

ここでは、血餅の役割やドライソケットのリスクを解説します。

血餅の役割と重要性

血餅は治癒を立ち上げる主役で、守るほど回復は滑らかになります。

抜歯から数日経つとブヨブヨしたゼリー状の血液のかたまりが気になることがあるでしょう。そのかたまりが血餅で抜歯窩を覆い、出血を止め、細菌や刺激から骨・組織を守っているのです。

ゼリー状になるのはフィブリンが血球をからめ、かたまりを形成しているためです。その内部で毛細血管と細胞が増え、数日のうちに新しい組織(肉芽)に置き換わります。

1週間前後で違和感がだんだん小さくなり、約1ヶ月で歯ぐきは元の状態へ戻ります。血餅の形成と定着を保つことは、治癒が予定どおりに進むために欠かせません。

血餅は、触らない・戻さない・強いうがいをしない。この3点を徹底しましょう。

なぜ血餅が剥がれると問題なのか?

血餅が剥がれると出血が起こり、痛みがでたり、治癒が遅くなったりしてしまいます。

血餅は、抜歯窩を覆うことで骨や神経を刺激から守っているのです。しかし、血餅が剥がれると抜歯窩が露出し、骨や神経が刺激を受けるだけでなく、細菌の侵入リスクが上がってしまいます。

初期の血餅は、ゼリー状で安定度が低く、物理刺激や陰圧で剥がれやすい状態が続きます。

以下の行動で血餅が剥がれる危険があるため、注意してください。

- 強いうがいをする

- 何回も口をすすぐ

- ストローや麺をすする

- 喫煙・熱い入浴・激しい運動をする

- 創部へのブラシで磨く

- 舌や指での触る

- 口呼吸で乾燥する

うがいなどの回数を最小限にしたり、反対側で噛んだりして歯茎への強い刺激を避け、血餅を剥がさないように気をつけましょう。

ドライソケットのリスクとは?

ドライソケットとは、初期の血餅が保てず抜歯窩が乾き、骨が露出して強い痛みが出る状態です。

通常ならば、数日で痛みが落ち着きますが、症状が改善しなかったり、悪化したりする場合は、ドライソケットを疑いましょう。

ドライソケットは、術後2〜3日で痛みが出やすく、ズキズキが続きます。放置すると、どんどん回復が遅れてしまいます。

以下の症状がある場合は、受診をしましょう。

- 48時間以降の痛み増悪

- 我慢できない強い痛みの持続

- 止血困難・再出血の反復

- 強い口臭・膿の排出

- 発熱・頬の腫れの増加

- 当日〜翌日の血餅喪失の自覚

- 露出骨が見える疑い

ドライソケットを長く放置していると、痛みだけではなく、骨に炎症が起こったり、歯茎の形が悪くなったりと影響が出てきます。骨の炎症は、外科手術になる可能性もあるため、痛みを我慢せずに受診しましょう。

関連記事:親知らず抜歯後にドライソケットじゃないのに痛い理由|予防方法も紹介

血餅が取れそうで怖いと感じるのはどんなとき?

「血餅が取れたらどうしよう……」

そう不安になる方は少なくありません。

いつもの癖でゴシゴシと強く歯磨きをしたり、異物感が気になって舌や指で触れてしまったりと生活をしていると常に不安はつきものです。

特に以下のような場面では注意しましょう。

うがいや歯磨きで出血しそうなとき

強いブクブクうがいや勢いのあるブラッシングは血餅を揺らし、にじむ出血や痛みにつながります。

特に抜歯後24時間は、口に水をそっと含み、静かに吐き出すだけにしましょう。

歯を磨く場合は創部を避け、反対側から軽く当てます。電動ブラシは使用を控えてください。どうしても使用したい場合は最弱で使いましょう。

歯磨き粉をつけて磨く場合も注意が必要です。泡が多いと視界が悪くなるため、ペーストは少量使いをおすすめします。

刺激を減らせば、血餅は安定してくるため、うがいや歯磨きの際は気をつけましょう。

食事中に異物感があったとき

食べている途中で「何か口の中に残ってる?」と感じたときは、それが血餅かもしれません。ゼリー状の血餅に粘りや粒が絡みやすいためです。

また、食べ物を飲み込むときに陰圧がかかったり、強い咀嚼で創部が揺れたりと血餅が取れやすい状況にもなります。

最初は卵豆腐やヨーグルトなどのあまり噛まずに飲み込める食べ物に切り替え、ひと口を小さめにして反対側で噛みましょう。揚げ物やナッツ、固い菓子、香辛料が強い料理は控えるようにしてください。熱い食べ物や飲み物を避け、常温の食べ物をとるとよいでしょう。

食後は強いうがいを避け、少量の水で軽くすすいで終えます。

異物感があって気になっても、むやみに取ろうとせず、そっとしておきましょう。

舌や指で触ってしまったとき

抜歯後は、口の中に違和感が残ります。ついつい舌で触れてしまったり、指で確認したくなったりする気持ちは誰しも経験したことがあるのではないでしょうか。

これも血餅が取れる原因になります。舌先や指先は創部へ直接の刺激になり、繰り返すほど剝離の危険性が高まるためです。

触れたと気づいたら動きを止め、深呼吸で力みを抜きます。出血の有無と痛みの強さを静かに確認しましょう。もし出血があるなら、清潔なガーゼを軽く当てます。洗い流そうと、うがいを何回もしないようにしてください。

洗面台に「静かにうがいをする」などのメモを貼るのもおすすめです。

気になるかもしれませんが、我慢して、できるだけ触れないようにしましょう。

血餅を守るためにできること

血餅を守り、安定させるためには、刺激を減らして静かに過ごす必要があります。

ここでは、抜歯当日の過ごし方、うがいと飲食の目安、口腔ケアなど日常生活の中でできる対策を紹介します。

抜歯当日の正しい過ごし方

当日は安静と圧迫止血が基本です。初期の血餅はゼリー状で不安定なため、強い刺激で揺らいでしまいます。

医師から指示された時間は、清潔なガーゼをしっかり噛み、頭をやや高くして休みます。麻酔が切れるまでは飲食を待ち、痛み止めは指示どおりに使いましょう。

強いうがいを避け、口に水をそっと含み、静かに吐き出します。出血が続く場合は、清潔なガーゼを20分ほど軽く噛んで圧迫するのも有効です。

また、飲酒・喫煙・長風呂・激しい運動は控え、熱い飲食も避けましょう。

就寝前は枕を高めにし、うつぶせを避けます。刺激を減らせば、血餅は安定へ向かいます。

うがいや飲食のタイミングと注意点

抜歯後は麻酔が効いている状態です。痛みは感じないかもしれませんが、少なくとも2〜3時間は飲食を控えましょう。

抜歯後、24時間のうがい最小限にとどめる必要があります。強い水流や陰圧、熱で血餅が剥がれてしまう恐れがあります。うがいは1回だけで静かに、唾を勢いよく吐き出さないように注意が必要です。

また、飲食は麻酔が切れてから、ヨーグルト・卵豆腐・マッシュポテトなどのやわらかいものを常温で少量ずつ食べるように心がけてください。噛む側は反対側に寄せ、熱い汁物や炭酸は控えます。

2〜3日はアルコールをやめ、カフェインも控えめにします。弱く・少なく・常温を意識してください。

特に女性は口紅などがグラスやコップにつくのを防ぐために、飲み物を飲む際にストローを使う方が多いかもしれません。しかし、ストローは勢いよく飲み物が口の中に入るため、使うのを避けましょう。

歯磨き・口腔ケアで気をつけること

抜歯後は、歯茎も傷ついています。傷口周辺は避けて、ほかの歯をやさしく磨きましょう。

ブラシ先端の接触や強い洗口が血餅を揺らします。初日は創部へブラシを当てず、翌日から短時間で軽く磨きます。

電動歯ブラシは使用しないのがおすすめです。どうしても使いたい場合は、最弱に設定します。

デンタルフロスは創部近くを避けて使用してください。うがい薬は指示がある場合のみ使い、回数は最小限にします。

口臭が気になるときは、舌の中央だけを軽く拭き、強い擦過は避けます。当てない・擦らない・回数を減らすことで、血餅を守りましょう。

関連記事:抜歯後の食事は何時間後?歯磨き再開のコツと避けるべき行動も解説

血餅が取れたかもしれない…どう見分ける?

抜歯後は、口の中に違和感が残ります。

「血餅が取れてしまったのでは?」

そう不安を感じる人も多いでしょう。

ここでは、痛み・見た目・におい・出血で見分ける目安を説明します。自分に当てはまるか確認してみてください。

痛みの有無で判断するポイント

血餅が取れてしまった場合、じわじわとした痛みではなく、ズキンとする強い痛みに変わることがあります。特に食後や夜間に痛む場合は注意してください。

次のサインがあれば受診をおすすめします。

- 48時間以降に痛みが増す

- じっとしても強く痛む

- 鎮痛薬が効きにくい

- 出血が止まりにくい・再発する

- 口臭の悪化や嫌な味がする

- 発熱や頬の腫れが増える

特に48時間経っても痛みが増す場合や鎮痛薬が効きにくい痛みの場合には、早めの相談をしましょう。痛みの推移をメモに残すなどしておくと安心です。

痛みが弱く、日ごとに軽くなるなら経過は良好です。刺激を避け、静かに過ごしてください。

正常な治癒と異常な状態の違い

正常に修復している途中なら、痛みは時間とともに和らぎ、数日後には楽になります。異常な場合は、痛みがどんどん強くなったり、口臭や腫れが出てくることがあります。

次の表を見比べて、異常な状態のサインがないか確かめてみましょう。

| 正常な治癒 | 異常のサイン | |

| 時期 | 0〜3日:違和感あり | 2〜3日目から痛み増大 |

| 見た目 | 赤→白/灰色の薄い膜 | 真っ白で硬い面、骨様の露出 |

| 痛み | 日ごとに軽減 | じっとしても強い、夜間増悪 |

| におい | 変化少ない | 強い悪臭、嫌な味 |

| 出血 | にじみ程度で収束 | 再出血、止まりにくい |

| 触感 | ふわっと柔らかい膜 | ざらつく硬い面 |

| 対応 | 刺激回避で様子見 | 早めの相談・受診 |

白や灰色の薄膜は正常の経過です。硬い白い面や強い悪臭は異常の合図です。迷ったら写真を撮り、同じ角度で経過を見比べると判断しやすいでしょう。

出血・強い痛み・悪臭がある場合は要注意

出血が続く、強い痛みが増える、悪臭が強い場合は、血餅が剥がれたり、感染を起こしている可能性があります。

血餅が安定しないと、抜歯窩が露出して刺激が増えてしまいます。まず、清潔なガーゼを軽く当て、強いうがいは避けましょう。飲酒や喫煙、熱い飲食は控えます。

鎮痛薬が出ているなら指示どおりに使い、48時間以降も痛みが続く場合は相談が必要です。

発熱や腫れの増加、膿のような分泌があれば急ぎで連絡してください。異常なサインが重なってしまったら、迷わず受診するのが安全です。すぐに医師に相談しましょう。

血餅が不安なときの相談タイミングと受診の目安

「これって大丈夫?」と不安を感じときは、放っておかず、早めの対応が必要です。

ここでは、自宅で様子を見ていい状態と早めに相談や受診をするべきサインを解説します。

経過観察でよいケース

違和感は残っているけど、痛みが落ち着き、強い異常がない場合は、様子をみましょう。

血餅は数日の間に安定へ向かい、だんだんと白や灰色の薄膜が見えるようになります。これは通常の経過です。

次の状態であれば、自宅でしっかりとケアをするだけで十分です。

- 痛みが日ごとに軽くなる

- 出血なし、にじみが収束

- 悪臭なし、嫌な味が弱い

- 抜歯後4日以降で経過良好

- 口を開けたときの違和感が軽い

落ち着いているとはいえ、刺激は最小に留めてください。強いうがいは避け、常温でやわらかい食事をとりましょう。

歯磨きの際も創部へのブラシは当てず、就寝時は頭を少し高くして寝るなど注意しつつ過ごしてください。

気になる場合は、医師に電話で確認するのも良いでしょう。

早めに歯科を受診すべき症状とは?

強い痛みや出血が続くときは早めに受診しましょう。

初期血餅の不安定化や感染が関わると、治癒が遅れ、合併症の芽が広がるためです。

次の症状がある場合は、受診をおすすめします。

- 48時間以降の痛み増悪

- じっとしても強い痛み

- 止血困難・再出血の反復

- 強い口臭・膿の排出

- 発熱・頬の腫れの増加

- 口が開けにくい、飲み込みづらい

- 露出骨らしき白い面の確認

電話では、抜歯日や現在の症状、服薬名、基礎疾患などを相談しましょう。

出血がる場合は、ガーゼで軽く圧迫し、強いうがいは避けます。もちろん、飲酒・喫煙・熱い飲食は控えてください。

我慢は禁物です。すぐに電話で相談したり、受診したり行動をしましょう。

関連記事:親知らずの抜歯後にやってはいけないこと13選|痛み・食事・生活・症状の全対策ガイド

よくある質問(Q&A)

抜歯後に血餅ができるのは回復へ向かっているサインです。しかし、口の中の違和感や痛みで不安を抱える方も多いでしょう。

ここでは、そんな不安からくる疑問とその解決策を説明します。

うがいで血餅が取れてしまうことはありますか?

強いブクブクうがいは、血餅も一緒に流れてしまうおそれがあります。

初期の血餅は、ゼリー状で水流や陰圧に大変弱い状態です。特に抜歯当日は注意しましょう。

初日はうがいを最小限にし、口に水をそっと含んで静かに吐き出すだけにします。

1〜3日は軽いうがいや歯磨きなどで口内を清潔に保ちましょう。回数も食後など必要最小限にします。

洗口液は指示がある場合のみ使い、熱い飲み物は控えてください。

弱く・短く・当てないが合言葉です。

強いうがいで出血や強い痛みが出たら、早めに相談しましょう。

寝ている間に血餅が取れることはありますか?

まれに寝返りや歯ぎしりなどで取れることもありますが、通常は自然に守られています。正し、取れる可能性はゼロではありません。

寝返りで頬が当たったり、口呼吸で乾燥したりすると血餅が揺れるためです。

以下の行動で予防しましょう。

- 枕をやや高くして仰向けか横向きで寝る

- うつぶせを避ける

- 寝室を加湿する

- 就寝前の飲酒・喫煙をやめる

朝起きて、強い痛みや出血が増えたら注意が必要です。強い痛みや悪臭、止まらない出血があれば受診してください。

血餅がないように見えるけど大丈夫ですか?

見た目だけでは判断が難しいこともあります。血餅は、数日で肉芽へ置き換わり、見た目が目立たなくなるためです。また、白や灰色の薄い膜に見えるのは正常な証です。

抜歯後5〜7日で、赤い塊が減り、白っぽい膜やピンクの歯ぐきが広がっていきます。痛みが弱く、出血や悪臭がなければ様子見で問題ありません。

一方、真っ白で硬い面が広く見える、拍動する強い痛み、止まらない出血や膿のにおいがあれば要注意です。清潔なガーゼで軽く圧迫し、強いうがいは避けてください。

迷ったら写真を残し、早めに相談しましょう。

まとめ|血餅は自然に治るための大切なプロセスです

血餅は抜歯窩を覆う口の“かさぶた”で、出血を抑え、骨や神経を外刺激から守り、治癒の土台になります。

初期はゼリー状で不安定なので、触らない・戻さない・強いうがいをしないの三本柱を守りましょう。食事は常温のやわらかい物を小さめにし、反対側で噛むと安心です。歯磨きは短時間で済ませ、創部にブラシを当てない習慣へ切り替えます。

見分けの軸は痛み・見た目・におい・出血です。白〜灰色の薄い膜や、日ごとの痛み減少は順調な合図です。

一方で、48時間以降にズキズキが増す、止まらない出血、強い悪臭、発熱や頬の腫れの拡大があれば、早めに連絡してください。電話では抜歯日、症状の推移、服薬名を伝えるとやり取りがスムーズになります。

不安を一人で抱え込む必要はありません。静かなセルフケアで血餅を守れれば、回復は着実に前へ進みます。不安なときは遠慮せず、歯科医院に相談しましょう。

歯科ハミール高田88の詳細

住所: 東京都新宿区高田馬場1−27−6 KIビル4F

JR山手線

東西線

西武新宿線 高田馬場駅から徒歩1分 BIGBOX前

電話: 03-6709-6866

当院、医療法人歯科ハミールの分院も、今後共よろしくお願いいたします。

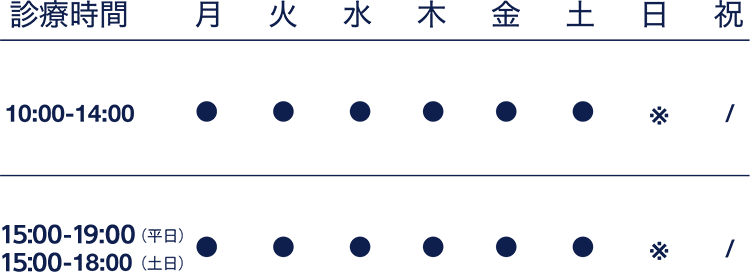

診療案内consultation time

10:00~19:00(平日)/~18:00(土日)

休診日 – 祝日/年末年始

RESERVATION ご予約/問い合わせ

高田馬場、西早稲田、下落合、新宿区、新大久保、大久保、目白、戸山公園、池袋、新宿、東新宿、豊島区、学習院下エリアで歯医者をお探しなら「歯科ハミール高田88」にお越しください。