column

コラム

- 高田馬場歯医者 | 歯科ハミール高田88 TOP

- コラム一覧

- 親知らずが自然に抜けたときの原因と対処法3つ|放置しても大丈夫?

親知らずが自然に抜けたときの原因と対処法3つ|放置しても大丈夫?

親知らずが自然に抜けることは、実はとてもまれなケースです。

多くの場合、歯ぐきや骨の異常、炎症、感染などのトラブルが関係しており、健康な状態で自然に抜け落ちることはほとんどありません。

痛みがなくても、内部で炎症が進んでいるケースもあり、放置すると症状が悪化するおそれがあります。

この記事では、親知らずが自然に抜ける主な原因や注意すべき症状、抜けた後にやってはいけない行動、そして安心して過ごすためのケア方法についてわかりやすく解説します。

この記事の監修者

こんにちは。

歯科ハミール高田88 院長の茂木 将(もてぎ まさし)です。

当院は"ホスピタリティ"を大切に、患者様とのコミュニケーションを何より重視しています。

痛みへの配慮はもちろんのこと、治療にかかる費用や期間を事前にわかりやすくご説明し、納得いただいたうえで最適な治療計画をご提案します。

これまで、総合病院の口腔外科や大学病院のインプラント科で研修を積み、現在も勉強会やセミナーに積極的に参加しながら、最新の技術や知見を治療に反映しています。

特に、神経や歯をできる限り残す治療を軸に、患者様のお口の健康を長く守ることを目指しています。

私は高田馬場の出身です。

この馴染み深い地域で、皆様にとって「通いやすく、安心できる歯科医院」であり続けられるよう努めてまいります。

◆経歴

・ 2020年3月東京歯科大学 卒業

・ 2020年4月東京都立広尾病院 歯科口腔外科・有病者歯科 研修

・ 2022年3月東京都立広尾病院 歯科口腔外科・有病者歯科 研修修了

・ 2022年4月東京都立広尾病院 歯科口腔外科・有病者歯科 非常勤

・ 2022年4月東京歯科大学口腔インプラント学講座 臨床専修科生

・ 2024年4月東京歯科大学口腔インプラント学講座 レジデント

・ 2025年4月東京歯科大学口腔インプラント学講座非常勤歯科医師

・ 2025年4月ハミール高田88院長

現在に至る

◆所属団体

・ 有病者歯科医療学会

・ 日本口腔インプラント学会

・ 顎顔面インプラント学会

・ ITIメンバー(世界中のインプラントの専門家を結ぶグループ)

・ 厚労省後援:Sauna Spa Professional

・ 茂木将 - Wikipedia

目次

親知らずが自然に抜けるときに知っておきたい2つのポイント

親知らずが自然に抜けた場合、内部で炎症や骨の吸収などが進んでいる可能性があります。

痛みがなくてもトラブルが潜んでいることが多いため、早めに歯科医院で状態を確認することが大切です。

ここから、その理由と注意点を見ていきましょう。

自然に抜けるケースはまれで注意が必要

親知らずが自然に抜けることは、健康な状態ではほとんど起こりません。

歯が勝手に抜ける背景には、歯ぐきの炎症や骨の吸収など、歯周病が関係しているケースが多く見られます。

特に親知らずは奥に位置して磨き残しやすいため、気づかないうちに虫歯や歯周炎が進行することもあります。

「自然に抜けたからもう大丈夫」と考えるのではなく、抜けた原因を特定することが重要です。

放置せず歯医者で確認したほうがいい理由

親知らずが自然に抜けたあとに注意が必要なのは、歯の根が一部残っている場合です。この根が炎症を起こしたり膿がたまったりすると、痛みや腫れが再発するおそれがあります。

抜けた部分に細菌が入り込むと、口臭や感染症の原因にもつながるでしょう。

痛みがなくても、レントゲンで内部を確認してもらうことが大切です。

トラブルの早期発見が、健康な歯を守るために欠かせません。

親知らずが自然に抜けたときの3つの原因|放置せず受診すべき理由

「どうして親知らずが勝手に抜けたの?」と驚く方も少なくありません。

実はその背後には、歯ぐきの病気や歯の構造的な問題が関係していることがあります。

ここでは、歯周病や虫歯によって歯がゆるむケース、根が一部残っている可能性、抜けたあとに起こりやすいトラブルの3つについて解説します。

歯周病や虫歯で歯がゆるむことがある

親知らずは最も奥に生えるため、歯ブラシが届きにくく、汚れがたまりやすい場所です。

汚れが付着した状態が続くと、歯ぐきに炎症が起こり、歯を支える骨が少しずつ溶けていく「歯周病」へと進行します。

歯周病が悪化すると歯の根元がゆるみ、最終的に自然に抜けてしまうことがあります。

また、虫歯が深く進行して歯の内部が弱っている場合も、同じように自然脱落が起こる可能性があります。

このような抜け方をした場合は、ほかの歯にも同じリスクが及んでいる可能性があるため、歯科医院での検査が欠かせません。

根っこが残っている可能性もある

「完全に抜けた」と思っても、実際には歯の根っこが歯ぐきの中に残っていることがあります。

根が残ったままだと、後から炎症を起こしたり、膿がたまったりする原因になります。

特に、抜けた部分がズキズキ痛む・腫れる・白い膿のようなものが見える場合は、根の一部が残っている可能性が高いでしょう。

レントゲンで確認し、必要であれば外科的に取り除く処置を行うことで、再発を防げます。

抜けた後に起こりやすいトラブル

親知らずが抜けたあとの穴は、自然に閉じるまで数週間かかります。その間に食べかすや細菌が入り込み、炎症を起こすケースも少なくありません。

放置すると、痛みや腫れだけでなく、口臭や発熱につながることもあります。

さらに、親知らずが抜けたことで手前の歯が傾いたり、噛み合わせがずれたりする場合もあるため注意が必要です。

抜けたあとの経過は自己判断せず、定期的に歯科医院で確認してもらうと安心です。

抜けたあとのケアで大切な3つのポイント

親知らずが抜けたあとは、「どう手入れしたらいいのだろう」と戸惑う方も少なくありません。

間違ったケアをすると治りかけた傷口に細菌が入り込み、痛みや腫れが再発するおそれがあります。

本章では、抜けた部分を清潔に保つための基本ケア、強いうがいや飲酒を控えるべき理由、食事や歯みがきで気をつけたいポイントの3つを解説します。

正しいケアを知ることが、自然治癒を助け、トラブルを防ぎましょう。

抜けた部分の清潔を保つための基本ケア

親知らずが抜けた部分には、血のかたまり(血餅)ができて傷口を保護しています。

これは自然な治癒反応であり、この血餅が取れてしまうと「ドライソケット」と呼ばれる強い痛みを伴う状態になります。

そのため、抜けた当日や翌日は、無理にうがいをしたり、強く吐き出したりしないように注意しましょう。

歯みがきをするときは、抜けた部分を避けて、周囲の歯をやさしく磨くことが大切です。

強いうがいや飲酒を控えるべき理由

うがいを強く繰り返すと、せっかくできた血餅が流れてしまうおそれがあります。

また、飲酒や激しい運動、長風呂などで血行が良くなりすぎると、出血や腫れが長引く原因になります。

抜けたあとは、少なくとも2〜3日は安静を意識し、体を温めすぎないように過ごしましょう。

特にアルコールは治りを遅らせる要因となるため、傷口が完全にふさがるまでは控えることが大切です。

食事・歯磨きで気をつけたいポイント

抜けた直後は、硬い食べ物や熱い料理を避け、柔らかいものを選びましょう。

おかゆやスープ、ヨーグルトなど、口の中を刺激しにくい食事がおすすめです。

歯みがきは清潔を保つために欠かせませんが、ブラシが直接傷口に当たらないように注意します。

また、抜けた部分に食べ物が入りやすい場合は、歯科医院で洗浄してもらいましょう。

痛み・腫れ・膿など異常を感じたときの3つの対処法

「親知らずが抜けたあと、痛みや腫れがなかなか引かない…」と不安になる方も少なくありません。

自然な経過の範囲か、それとも受診が必要なトラブルかを見極めることが大切です。

ここでは、痛みが長引くときの原因、膿や腫れが出たときの応急対応、受診が必要なサインとタイミングの3つについて解説します。

痛みが長引くときの原因

抜けたあとの痛みは、2〜3日ほどで落ち着くのが一般的です。

しかし、1週間以上経ってもズキズキとした痛みが続く場合は、傷口の治りが遅れているか、細菌感染が起きている可能性があります。

特に、血のかたまりが取れて骨が露出してしまうドライソケットになると、強い痛みが長く続くおそれがあります。

我慢せず、早めに歯科医院を受診して、適切な処置を受けましょう。

膿や腫れが出たときの応急対応

抜けた箇所から白い膿が出たり、歯ぐきが腫れたりする場合は、内部で炎症が起きているサインです。

このとき、自分で膿を出そうとしたり、指や舌で触ったりするのは避けましょう。

患部を清潔に保ち、冷たいタオルなどで軽く冷やして炎症を和らげます。

ただし、冷やしすぎると血流が悪くなり、回復が遅れることがあるため、長時間の冷却は控えましょう。

受診が必要なサインとタイミング

痛みや腫れが3日以上続く、膿が繰り返し出る、発熱を伴うといった場合は、早急に歯科医院を受診する必要があります。

また、「痛みが一度おさまったのに再び出てきた」「顎が開きにくい」「リンパが腫れている」などの症状も注意が必要です。

こうしたサインが見られるときは、自然治癒を待たず、できるだけ早めに歯科医師の診察を受けましょう。

早期の対応が、重い感染や長引く炎症を防ぐことにつながります。

今後の歯の健康を守るために意識したい3つのポイント

親知らずが自然に抜けた経験をきっかけに、「これからの歯のケアを見直したい」と感じる方も少なくないでしょう。

抜けた原因をそのままにしておくと、同じようなトラブルがほかの歯にも起こる可能性があります。

ここでは、定期検診・噛み合わせチェック・毎日のケアの3つについて紹介します。

日常の意識を少し変え、歯の健康を長く保ちましょう。

定期検診で早期トラブルを防ぐ

歯のトラブルは、多くの場合、痛みが出てから気づきます。

しかし、歯周病や虫歯は初期のうちに発見できれば、短期間の治療で済むことがほとんどです。

親知らずが抜けたあとも、半年に1回は歯科検診を受けて、歯ぐきや骨の状態を確認しましょう。

定期的な専門クリーニングを受けることで、再び炎症を起こすリスクを抑えられます。

噛み合わせや歯並びの変化をチェックする

親知らずが抜けると、隣の歯が動いたり、噛み合わせのバランスが変わったりします。

噛むと違和感がある、歯と歯の間に物が挟まりやすくなったと感じたら、歯並びに変化が生じているサインかもしれません。

放置すると噛む力の偏りが生じ、他の歯への負担や肩こり、顎関節症につながるおそれがあります。

将来的なトラブルを防ぐためにも、早めに歯科医院で噛み合わせを調整してもらいましょう。

毎日のケアで再発を防ぐコツ

大切なのは、毎日の歯みがきと生活習慣の見直しです。

奥歯の汚れは残りやすいため、デンタルフロスや歯間ブラシを併用し、細かい部分まで丁寧に清掃しましょう。

また、ストレスや睡眠不足、食生活の乱れは免疫力を下げ、歯ぐきの炎症を招きやすくします。

規則正しい生活と丁寧なケアを続けることで、健康な歯と歯ぐきを長く保てます。

まとめ|自然に抜けたときも安心するために歯科で確認を

親知らずが自然に抜けることは、決してよくあることではありません。

多くの場合、歯ぐきの炎症や歯を支える骨の弱りなど、何らかのトラブルが背景にあります。

痛みがないからといって放置すると、のちに腫れや感染、ほかの歯への影響が出ることもあります。

抜けた直後は、無理に触ったり強いうがいをしたりせず、清潔を保ちながら安静に過ごすことが大切です。

そして歯科医院でレントゲン検査を受け、根が残っていないか、炎症が広がっていないかを確認してもらいましょう。

今回の記事で紹介したように、

- 抜けた原因を特定すること

- 正しいケアを行うこと

- 定期的な検診で再発を防ぐこと

この3つを意識することで、親知らずが自然に抜けたあとも安心して過ごせるでしょう。

「もう抜けたから終わり」ではなく、これをきっかけに歯の健康を整えるチャンスと考えることが、長い目で見て最も大切です。

歯科ハミール高田88の詳細

住所: 東京都新宿区高田馬場1−27−6 KIビル4F

JR山手線

東西線

西武新宿線 高田馬場駅から徒歩1分 BIGBOX前

電話: 03-6709-6866

当院、医療法人歯科ハミールの分院も、今後共よろしくお願いいたします。

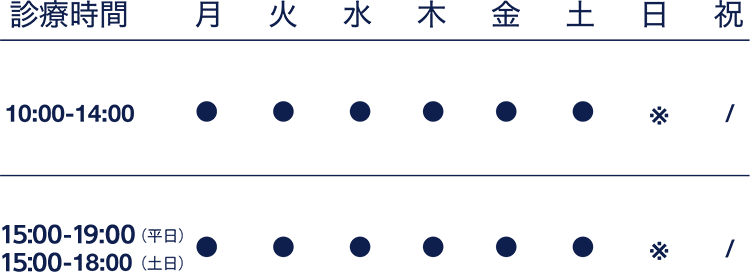

診療案内consultation time

10:00~19:00(平日)/~18:00(土日)

休診日 – 祝日/年末年始

RESERVATION ご予約/問い合わせ

高田馬場、西早稲田、下落合、新宿区、新大久保、大久保、目白、戸山公園、池袋、新宿、東新宿、豊島区、学習院下エリアで歯医者をお探しなら「歯科ハミール高田88」にお越しください。