column

コラム

- 高田馬場歯医者 | 歯科ハミール高田88 TOP

- コラム一覧

- ぐらぐらの歯を自分で抜くと危険?大人が避けるべきリスクと正しい対処法

ぐらぐらの歯を自分で抜くと危険?大人が避けるべきリスクと正しい対処法

「歯がグラグラしてきた……」

そんなとき、「自分で抜いてしまおうかな?」と考える方もいるかもしれません。ですが、大人の歯を自己判断で抜くのはとても危険な行為です。

感染症の悪化や出血、噛み合わせへの影響など、重大なリスクを招く恐れがあり、結果的に大がかりな治療が必要になることもあります。

この記事では、大人の歯がぐらつく主な原因、放置したときに起こり得るリスク、自宅でできる応急処置、そして歯科医院で受けられる安全な治療の流れをわかりやすく解説します。

誤った判断で後悔しないよう、ぜひ参考にしてください。

この記事の監修者

こんにちは。

歯科ハミール高田88 院長の茂木 将(もてぎ まさし)です。

当院は"ホスピタリティ"を大切に、患者様とのコミュニケーションを何より重視しています。

痛みへの配慮はもちろんのこと、治療にかかる費用や期間を事前にわかりやすくご説明し、納得いただいたうえで最適な治療計画をご提案します。

これまで、総合病院の口腔外科や大学病院のインプラント科で研修を積み、現在も勉強会やセミナーに積極的に参加しながら、最新の技術や知見を治療に反映しています。

特に、神経や歯をできる限り残す治療を軸に、患者様のお口の健康を長く守ることを目指しています。

私は高田馬場の出身です。

この馴染み深い地域で、皆様にとって「通いやすく、安心できる歯科医院」であり続けられるよう努めてまいります。

◆経歴

・ 2020年3月東京歯科大学 卒業

・ 2020年4月東京都立広尾病院 歯科口腔外科・有病者歯科 研修

・ 2022年3月東京都立広尾病院 歯科口腔外科・有病者歯科 研修修了

・ 2022年4月東京都立広尾病院 歯科口腔外科・有病者歯科 非常勤

・ 2022年4月東京歯科大学口腔インプラント学講座 臨床専修科生

・ 2024年4月東京歯科大学口腔インプラント学講座 レジデント

・ 2025年4月東京歯科大学口腔インプラント学講座非常勤歯科医師

・ 2025年4月ハミール高田88院長

現在に至る

◆所属団体

・ 有病者歯科医療学会

・ 日本口腔インプラント学会

・ 顎顔面インプラント学会

・ ITIメンバー(世界中のインプラントの専門家を結ぶグループ)

・ 厚労省後援:Sauna Spa Professional

・ 茂木将 - Wikipedia

目次

ぐらぐらの歯を大人が自分で抜くのは危険?2つの判断ポイント

歯がぐらつくと「放置するか、自分で抜くか」と悩む方は少なくありません。安全に対応するための判断ポイントを押さえておきましょう。

- 自己流で抜くと起こるトラブル

- 歯科医院に相談すべきサイン

自己流で抜くと起こるトラブル

大人の永久歯は、子どもの乳歯のように自然に抜け落ちるものではありません。そのため自己判断で無理に抜こうとすると、さまざまなトラブルを招きます。

最も注意が必要なのは、感染症の悪化や出血が止まりにくくなることです。不衛生な環境で抜けば傷口から細菌が侵入し、炎症を繰り返す危険があります。

特に歯周病が原因で歯がぐらついている場合は、歯茎や顎の骨に細菌が広がりやすく、隣の健康な歯にまで影響を及ぼすかもしれません。また歯根が残った場合、それが異物となって痛みや腫れを長引かせることもあるでしょう。

さらに自己抜歯では出血が長く続くケースも少なくありません。歯の根元には血管や神経が通っているため、損傷すると一時的な症状にとどまらず、しびれや感覚異常といった後遺症が残ることもあります。

こうした危険を避けるためにも、自己判断で歯を抜かず、必ず歯科医院で相談しましょう。

歯科医院に相談すべきサイン

歯がぐらついたからといって「もう抜くしかない」と諦める必要はありません。歯周病の初期段階であれば、適切な歯石除去や歯周ケアによって歯を残せる場合もあります。

ただし、次のような症状が出ている場合は炎症がかなり進行している恐れがあるため、早急に歯科医院を受診しましょう。

- 噛むと強い痛みがある

炎症が歯の内部や根の周囲にまで広がっている可能性があります。 - 歯茎が赤く腫れて膿が出ている

細菌感染が深刻化しており、放置してはいけません。 - 歯のぐらつきが非常に大きい

明らかにグラグラする場合、顎の骨が広範囲にわたって吸収されている恐れがあります。

厚生労働省が公開している『歯周疾患の有病状況』によれば、40代以降の約4割が中等度以上の歯周病を抱えているとされています。

こうしたサインを見逃して放置すれば、いずれ歯を失うことになりかねません。大切な歯を守るためにも、自己判断は避け、歯科医師の診断を受けるようにしましょう。

>>『歯周疾患の有病状況』健康日本21アクション支援システム|厚生労働省

大人の歯がぐらぐらする3つの主な原因

歯がぐらつき始めると「どうしてだろう」と心配になるものです。ここでは代表的な3つの原因を見ていきましょう。

- 歯周病による歯茎や骨のダメージ

- 歯ぎしりや食いしばりの影響

- 外傷や歯の根のトラブル

歯周病による歯茎や骨のダメージ

大人の歯がぐらつく原因で最も多いのは歯周病です。歯周病は歯を支える歯茎や顎の骨に炎症が起こる病気で、進行すると骨が徐々に溶けて歯を支えられなくなり、歯がぐらつくようになります。

初期の段階では歯茎の腫れや出血にとどまりますが、中等度以上になると歯の揺れを自覚できるようになります。歯周病は誰にとっても身近な病気で、放置すると歯を失う恐れがあります。早めの対応を心がけましょう。

歯ぎしりや食いしばりの影響

歯ぎしりや食いしばりも、大人の歯をぐらつかせる代表的な原因です。

就寝中や仕事中、運転中などに無意識に起こることが多く、強い力が歯や顎にかかります。その力は食事中の数倍に達するといわれ、長く続けば歯を支える組織に大きな負担を与え、歯が揺れやすくなります。

また、強い歯ぎしりによって歯がすり減ったり、治療済みの詰め物やかぶせ物が壊れたりすると噛み合わせのバランスが崩れ、揺れをさらに悪化させる悪循環につながります。

予防には夜間に装着するマウスピース(ナイトガード)が有効です。歯科医院で自分に合ったものを作ってもらい、歯や顎への負担を軽減しましょう。

外傷や歯の根のトラブル

転倒やスポーツ中の衝突などで強い衝撃を受けると、歯がぐらつくことがあります。軽い場合は時間とともに安定することもありますが、歯根にひびが入るなど重度のケースでは自然に治ることはなく、歯科での診断と治療が欠かせません。

また、過去に虫歯治療をした歯の根の先に膿がたまる「根尖性歯周炎(こんせんせいししゅうえん)」でも歯がぐらつくことがあります。

これは根管内部で細菌感染が再発し、炎症が広がって顎の骨を破壊してしまうためです。放置すれば強い痛みや顔の腫れを引き起こすため、早期に根管治療を受ける必要があります。

関連記事:歯周病の初期症状とは?見逃さないためのチェックポイント

ぐらぐらの歯を放置すると起こる2つのリスク

大人の歯がぐらぐらしているのに放置すると、思わぬトラブルに発展する恐れがあります。どのようなリスクがあるのかを理解しておくことが、早めの受診と適切な対応につながります。

- 出血や炎症の悪化

- 噛み合わせや見た目への影響

出血や炎症の悪化

ぐらぐらの歯を放置すると、歯茎からの出血や炎症は確実に悪化します。歯周病が原因であれば、腫れや膿の排出が慢性的に続き、やがて歯を支える骨が溶けてしまいます。進行すると強い痛みや耐えがたい口臭を伴い、日常生活にも深刻な影響を及ぼすでしょう。

さらに、口内の炎症が長く続くと歯周病菌が血流を通じて全身に広がるリスクがあり、糖尿病や心臓病、認知症などの全身疾患を悪化させる可能性も報告されています。

歯のぐらつきを放置することは単なる「口の病気」にとどまらず、全身の健康にまで危険を及ぼすという事実を知っておく必要があるでしょう。

噛み合わせや見た目への影響

ぐらぐらの歯を放置して抜け落ちると、お口全体の噛み合わせが崩れてしまいます。一本歯を失うだけでも、隣の歯が空いたスペースに倒れ込んだり向かい側の歯が伸び出したりして、残った歯に大きな負担がかかります。

やがて健康な歯までぐらつき始め、さらに歯を失う悪循環に陥るケースも少なくありません。

また、前歯など目立つ部分が抜けると、見た目(審美性)にも大きな影響を与えます。歯並びの乱れや口元の変化は、発音のしづらさや人前で話すことへの自信の喪失にもつながるでしょう。

自分で歯を抜かずにできる2つの応急処置とケア方法

歯がぐらぐらして痛むときは、家庭でできる応急処置とケアの方法を試してみましょう。ここでは、次の2つを取り上げます。

- 出血を抑えるための止血法

- 痛みや違和感を和らげる工夫

出血を抑えるための止血法

歯が揺れて出血しているときは、無理に触らず清潔に圧迫して止血することが大切です。ガーゼやティッシュを小さく丸め、出血している歯と歯茎の間に当てて軽く噛みましょう。約10分ほど圧迫を続ければ、多くの場合は止まります。

それでも出血が止まらない、あるいは悪化するようであれば、早めの受診が安心です。

なお、強いうがいや舌・指での接触は避けましょう。血の塊(かさぶたのもと)が取れてしまい、再出血の原因になります。

さらに、出血時はできるだけ頭を高く保ち安静に過ごすことも大切です。頭を低くしたまま横になると血流が集まり、出血が悪化する恐れがあります。

痛みや違和感を和らげる工夫

歯や歯ぐきへの負担を減らすには、食事の内容を工夫するのが効果的です。固いものや繊維質の多い食品を避け、プリンやおかゆなど柔らかいものを選ぶと安心です。

痛みが強いときは、市販の鎮痛薬を一時的に使うのも有効です。ただし、用法・用量を守り、長期間の自己判断での使用は避けましょう。

出血がなければ、軽いうがいや丁寧な歯みがきで、口内を清潔に保つことも大切です。細菌の繁殖を抑え、炎症の悪化を防ぎやすくなります。

さらに、腫れや痛みがあるときは、冷たいタオルを数分間頬にあてると症状がやわらぐことがあります。

歯科医院で行われる3つの治療と抜歯後の流れ

ぐらぐらの歯の治療は、症状の進行度に応じていくつかの方法から適切なものが選ばれます。ここでは、それぞれの流れをわかりやすく解説します。

- 歯周病治療や歯の固定

- 根の治療や噛み合わせの調整

- 抜歯後の処置と注意点

歯周病治療や歯の固定

歯のぐらつきが歯周病によるものと診断された場合には、まず歯周基本治療が行われます。初期の段階であれば、定期的なクリーニングや歯磨き指導によって炎症を抑え、改善を目指すことが可能です。

炎症が歯ぐきの奥深くまで進んでいる場合には、スケーリング・ルートプレーニング(SRP)と呼ばれる処置が必要になります。特殊な器具を用いて奥に付着した歯石を丁寧に取り除き、炎症の原因を取り除く方法です。

さらに、揺れが強い歯に対しては、隣の健康な歯とワイヤーや専用の樹脂で一時的に固定する処置が選択されることもあります。噛む力を分散させることで安定性が増し、抜歯を避けられる可能性が高まります。

根の治療や噛み合わせの調整

歯のぐらつきが過去の治療痕などによる歯の根の病気に起因している場合は、根管治療が中心になります。

歯の内部にある神経や感染した組織を取り除き、根の管を消毒して薬を詰めることで、再び細菌が侵入しないようにする高度な治療です。適切に感染を除去できれば骨の破壊が止まり、歯を残せる可能性があります。

一方、歯ぎしりや食いしばりなど噛み合わせの不調が原因の場合には、歯の形をわずかに整えてバランスを調整する方法がとられます。

加えて、就寝時にマウスピース(ナイトガード)を装着し、歯や顎にかかる負担を軽減するのも有効です。

抜歯後の処置と注意点

抜歯直後には、ガーゼを噛んで圧迫し止血を促すのが一般的です。

その後しばらくは、強いうがいや飲酒、喫煙を避けるのが望ましいとされます。抜いた穴にできる血の塊(血餅)が失われると、強い痛みを伴うドライソケットを引き起こす恐れがあるためです。

傷口が落ち着いた後は、歯を失った部分をそのまま放置せず、速やかに補う治療へ進むことが勧められます。

代表的なのはブリッジ、入れ歯、インプラントといった補綴治療で、早めに取り入れることで噛み合わせや見た目の乱れを防ぎやすくなります。

関連記事:【初心者向け】歯科ブリッジとは?インプラント・入れ歯との違いも解説

抜いたままにしない方がいい2つの理由とその後の選択肢

歯を抜いた後に放置すると、お口の中だけでなく全身にも悪影響が及ぶ可能性があります。ここでは、抜けた歯を放置するリスクと、その後に選べる治療法を見ていきましょう。

- 隣の歯や顎への悪影響

- インプラント・ブリッジ・入れ歯の違い

隣の歯や顎への悪影響

歯を抜いたまま放置すると、お口の中で連鎖的な変化が起こります。両隣の歯は空いたスペースを埋めるように傾いて倒れ込み、噛み合っていた上下の歯は役割を失って伸び出してきます。

こうした歯の移動によって噛み合わせが崩れ、食べ物をしっかり噛めなくなるだけでなく、顎関節症を招くこともあるでしょう。

さらに、歯を失った部分の顎の骨は時間の経過とともに痩せていきます(骨吸収)。その結果、将来インプラントや入れ歯を入れようとしても処置が難しくなり、大がかりな骨造成が必要になる恐れもあります。

インプラント・ブリッジ・入れ歯の違い

抜歯後に歯を補う方法には、大きく分けて3つの選択肢があります。それぞれ構造や噛む力、費用、そして健康な歯への影響が異なるため、特徴を知っておくことが大切です。

- インプラント

顎の骨に人工の歯根(ネジ)を埋め込み、その上に人工の歯を取り付ける方法です。天然歯に近い見た目と噛み心地が得られるのが最大の魅力ですが、外科手術が必要で、費用も1本あたり30〜50万円と高額になります。 - ブリッジ

失った歯の両隣の歯を削って土台にし、連結した人工歯をかぶせる方法です。固定式なので安定感がありますが、健康な歯を大きく削る必要があるのがデメリットです。保険が適用されれば、数千円から数万円程度で治療できます。 - 入れ歯

取り外しができる人工歯で、治療期間が短く費用も安価です。ただし、装着時の違和感や噛む力の制限が出やすい点には注意が必要です。

どの方法が適しているかは、お口の中の状態やライフスタイル、予算によって異なります。費用や耐用年数も考えながら、歯科医師とよく相談して最適な方法を選ぶことが大切です。

関連記事:歯医者 お金足りないと悩む前に知るべき費用目安と5つの対策

ぐらぐらの歯を防ぐための2つの予防習慣

歯がぐらぐらするのを防ぐには、毎日のケアが欠かせません。特別なことをしなくても、基本的な習慣を意識するだけで歯の健康は大きく変わります。

- 正しいブラッシングと歯間ケア

- 定期的な歯科検診の重要性

正しいブラッシングと歯間ケア

ぐらぐらの歯を防ぐ基本は、毎日のセルフケアです。歯ブラシは歯と歯茎の境目に軽く当て、小刻みに動かすバス法が効果的とされています。力を入れすぎると歯茎を傷つけるため、柔らかめのブラシを選び優しく磨きましょう。

さらに、歯ブラシだけでは歯と歯の間の汚れは十分に取れません。デンタルフロスや歯間ブラシを併用することで清掃効果が高まり、歯周病や歯のぐらつきを防ぐことにつながります。

定期的な歯科検診の重要性

セルフケアに加えて、歯科医院での定期検診を取り入れることが大切です。3〜6か月ごとに検診を受けることで、虫歯や歯周病を早い段階で発見し、適切に治療できます。

また、定期的なクリーニングで歯石やプラークを取り除けば、日々のケアだけでは届かない部分まで清潔に保てます。こうした習慣を重ねることが、将来の歯の健康を守る確実な方法といえるでしょう。

健康な歯を守るために今できること

ぐらぐらの歯を自分で抜くのは、感染症や出血、噛み合わせの乱れなど大きなリスクにつながります。放置すれば炎症は悪化し、全身の健康や歯の寿命に深刻な影響を及ぼす可能性もあります。

まずは応急処置で痛みや出血をやわらげながら、歯科医院で診断を受けることが大切です。症状に応じた治療や補綴によって、歯を残せる場合も少なくありません。

さらに、毎日の丁寧なケアと定期検診を習慣にすることで、将来の歯のぐらつきを防ぎやすくなります。

歯を守るためには自己判断を避け、歯科医師に相談することが大切です。今日からできるセルフケアと歯科医院でのサポートを組み合わせ、健康な歯を長く維持していきましょう。

歯科ハミール高田88の詳細

住所: 東京都新宿区高田馬場1−27−6 KIビル4F

JR山手線

東西線

西武新宿線 高田馬場駅から徒歩1分 BIGBOX前

電話: 03-6709-6866

当院、医療法人歯科ハミールの分院も、今後共よろしくお願いいたします。

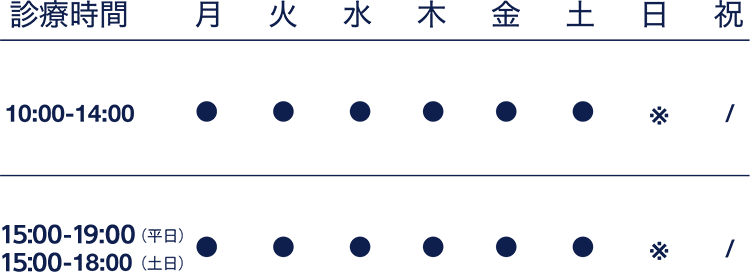

診療案内consultation time

10:00~19:00(平日)/~18:00(土日)

休診日 – 祝日/年末年始

RESERVATION ご予約/問い合わせ

高田馬場、西早稲田、下落合、新宿区、新大久保、大久保、目白、戸山公園、池袋、新宿、東新宿、豊島区、学習院下エリアで歯医者をお探しなら「歯科ハミール高田88」にお越しください。